|

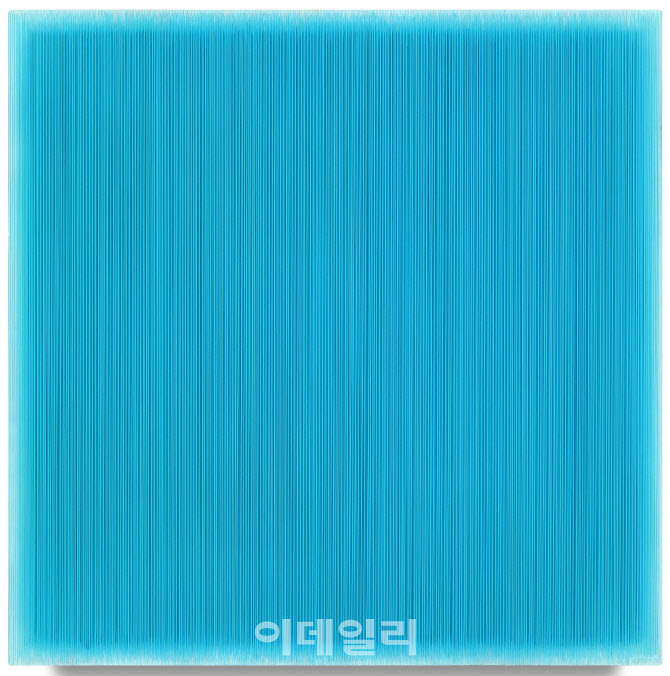

[이데일리 오현주 문화전문기자] 자주 잊는다. 눈에 보이는 게 전부가 아니란 것을. 파고들수록 아득해지는 ‘무한세계’가 있다는 것을. 멀리 갈 것도 없다. 당장 이 프레임 속이 그렇지 않은가. 반질한 질감, 붉고 푸르고 노란색에 이끌려 무작정 발을 옮겨놓다가 ‘아차’ 하게 되는 거다. 겉으로 보이는 게 전부가 아니구나. 저 안은, 면을 채우고 채우다 못해 그 채운 면이 갈라지고 갈라져, 결국 실보다 가느다란 무수한 선들이 덮고 가린 까마득한 깊이를 만들고 있으니 말이다.

그런데 누구나 혹할 ‘속 깊은 색’, 손끝을 부르는 ‘매끈한 면’을 내놓고도 정작 작가는 ‘딴소리’ 일색이다. 작품 옆에 나란히 걸어둔 ‘작가의 말’이 그랬다. 알 듯 모를 듯, 마치 산사에서 마주친 심오한 경전쯤 될 법하달까. “나는 오랫동안 평면 속에 공간을 드러내기 위한 작업을 해왔다. 내 작업의 색이나 형은 그 공간을 보이기 위한 작용으로 존재한다.”

서울 종로구 삼청로 학고재갤러리. 작가 김현식(56)이 개인전 ‘현’(玄)을 열고 있는 곳이다. 개인전으론 3년 만이란 전시는 마땅히 기대치를 높였다. ‘작품의 의미’인지 ‘의미의 의미’인지 뭐든 찾아 전시장 이곳저곳을 기웃거리던 차, 작가를 알아봤다. 사실 김 작가와의 만남은 ‘어긋남을 극복’해 가는 시간인 듯했다. 그 어긋남 중 하나가 이거였다. ‘검을 현’. 전시명이 그러하니 온통 묵과 먹의 암흑이 펼쳐졌겠거니 했던 거다. 그런데 전시장 초입부터 드러낸, 정교하게 입힌 붉고 푸르고 노란 색채가 보란 듯이 그 예상을 깨버리지 않았나. “맞다. 보통 ‘현’(玄)이라고 하면 검은색을 떠올리기 마련이다. 하지만 내가 쓴 ‘현’은 단순한 색이 아니다. 검은색만인 건 더더욱 아니다. 보이지 않는 본질과 보이는 현상 사이의 기운이나 섭리를 나타낸 거다.”

|

작가가 말한 그것을 풀어보자면 이런 뜻이 된다. 본디 ‘검정’은 완전색을 의미한다. 모든 색을 다 합치면 검게 변해버리니까. 그러니 검다는 것은 모든 것을 품었다는 거다. 모든 것을 품고 있는 완전한 무색. 그 깊이가 막막해 오묘한 색으로 보이는 것뿐인 거고.

수만 번 그어낸 선이 만든 깊은 공간감

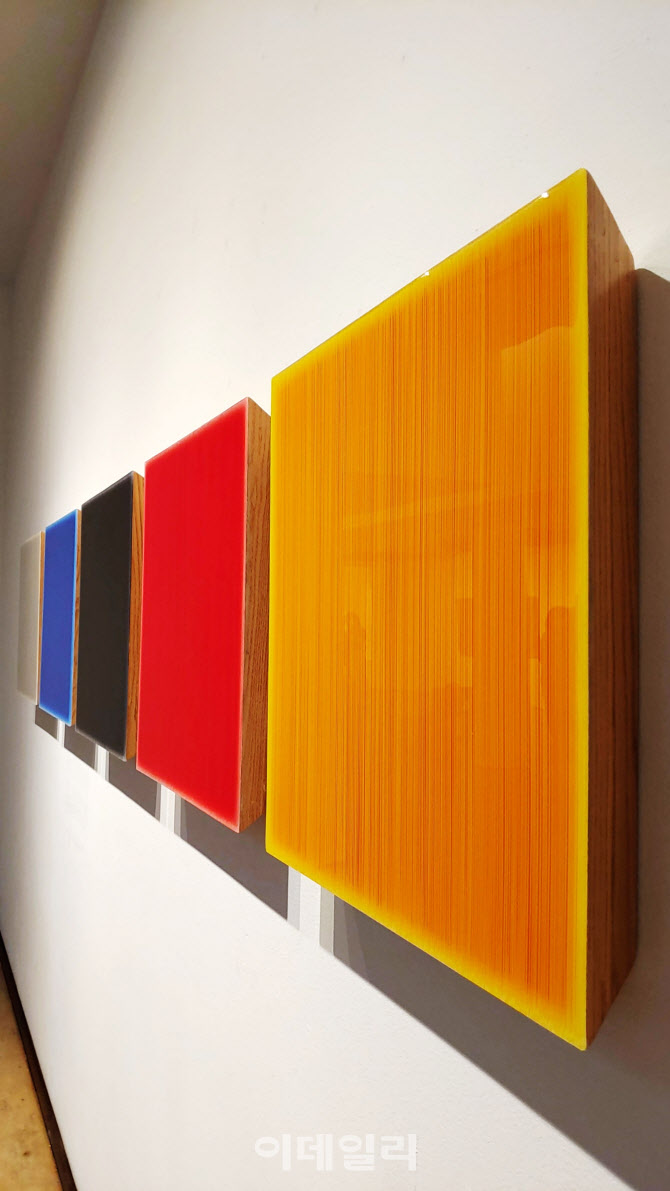

수치로 측정할 수 없는 공간감이 김 작가 작업의 핵심이다. ‘아득한 공간’ 바로 그거다. 단순히 절묘하게 색을 잘 입힌 회화작품이려니 다가갔다가 까마득한 속내를 들여다보게 하는 건데. 고작 7㎝ 높이의 나무프레임에 올려져 벽에 걸린 평면작품이 족히 70㎝는 될 듯한 깊이의 입체작품으로 순식간에 바뀌는 거다.

사람의 눈을 바꾸는 일인데, 그 깊이감을 내기 위한 작가의 노력이야 말할 것도 없다. 작업 그 이상의 노동을 쏟아붓는데. 일정한 크기의 판에 (에폭시)레진을 붓고 단단하게 굳혀내는 것부터다. 이후 송곳 같은 뾰족한 도구로 그 위에 선을 긋는다. 선의 가늘기가 말해주듯 한두 줄이 아니다. 수없이 선을 그어내는 일이 끝나면 그 판 위에 색을 칠하고 닦아낸다. 표면은 닦이지만 송곳자국을 낸 선을 따라 색은 스며들 게 돼 있다. 여기까지가 ‘한 세트’쯤 된다. 이후 다시 레진을 붓고 같은 작업을 반복하는데, 이 과정이 10여차례란다.

|

‘현을 보다’(2021) 연작을 비롯해 ‘누가 좋아하나’(Who Likes…·2021) 연작(‘누가 YJ 컬러를 좋아하나’ ‘누가 오방색을 좋아하나’ ‘누가 블루컬러를 좋아하나’ 등), 한치의 삐끗도 용서하지 않는 색과 선, 광택과 깊이뿐인 작품들은 그렇게 나왔다. 기본틀은 그대로지만, 빛 반사가 없는 면을 들여 조형적 구성을 매치한 또 다른 연작도 있다. ‘보이는 것 너머’(Beyond the Visible·2021)다. 이번 전시에서 처음 꺼내놓는다는 작품들은 “건물 사이로 보이는 하늘을 바라보는 시점을 녹여낸 것”이란다. “보이는 것 뒤에 더 큰 것이 있다는 것을 색면의 대비를 통해 표현하고자” 했단다.

작품의 깊이감을 의도한 또 하나의 정교한 장치는 앞서 ‘고작 7㎝ 높이’라 말했던 그 나무프레임이다. 정면에선 알 수 없는, 측면에서만 보이는 그 프레임은 사선으로 깎여 있는데, 작가는 이 각도까지 손수 조절한다고 했다. “23.5도다. 그만큼 기울어져 있다. 사실 23.5도는 지구의 자전축이 기울어진 각이다. 그 때문에 밤낮의 길이가 달라지고 계절이 바뀐다.” 그래, 다 좋은데 왜 굳이 그런 수고를 해야 했을까. “자전축이 기울어진 것을 우리는 눈으로 볼 수 없다. 하지만 삶에 대단한 영향을 미치고 있지 않은가.” 그 기울기를 재가면서까지 그이는 ‘우리가 세상에서 실제 볼 수 있는 게 얼마나 있을까’를 끊임없이 물어왔다는 거다.

|

작가 이름 알린 ‘여인 머리카락’ 과감하게 버려

전시작은 총 338점. 사각 프레임으로 작업한 연작 38점 외에 나머지 300점은 한 벽면을 가득 채운 ‘미러’(2021)란 작품이 채우고 있다. 색색으로 반짝거리는 지름 19㎝의 원을 가로로 30개, 세로로 10개씩 길고 높게 줄 세웠다. 전시의 화룡점정이랄까. 이를 두고 작가는 “나를 비추는 거울”이라고 했다. 작품의 투명한 공간에 빠져들게 한 앞선 작품 대신 관찰자 자신을 비추는 불투명한 장치를 만들어냈다는 거다.

사실 ‘김현식’이란 이름을 화단에 각인시킨 작업은 따로 있다. ‘여인의 머리카락’이다. 10여년 전 작가는 여인의 뒷모습을 옮겨냈다. 더 정확하게는 여인의 머리카락이었다. 풀어헤친 머리든 틀어올린 머리든, 그 한올 한올이 꿈틀대며 살아움직이는 삼단같은 머릿결을 세세하게 묘사했더랬다. 그 결이 폭포수로 변해 이후 한때는 물줄기처럼 쏟아지기도 했는데. 더욱 놀라웠던 건 기법이다. 묘사하는 대상은 달랐지만 작가만의 방식은 지금과 그리 다르지 않았던 거다. 레진을 붓고 긋고 칠하고 또 레진을 붓고 긋고 칠하는. 하지만 ‘머리카락’은 오래가지 않았다.

|

“어느 순간 형체를 다 없애버렸다. 내가 보이고 싶은 내 작업은 ‘여인의 뒷머리’가 아니었는데, 다들 머리카락만 가리키고 있더라. 나는 작품에서 내가 만든 공간을 보이고 싶었다. 머리카락이나 오방색은 그 틈새 아득한 공간을 들여다보게 하려는 ‘시선끌기’였을 뿐이다.”

비로소 “색이든 형이든 내겐 특별한 의미가 없다”던 그이의 말이 이해가 된다. ‘노동’으로 빚어낸 작가의 공간으로 관람자를 불러오기 위한 ‘유혹’이 필요했단 얘기다. 그런데 정작 ‘유혹’이 더 주목받자 과감히 버리기로 했던 거고. 결국 가늠하기도 먹먹한 ‘공간 만들기’의 승부수는 계속 진화 중인 거고.

김 작가가 한 작품에 그은 선을 두고 누구는 1만개, 누구는 2만개라 말한다. 겹겹이 레이어를 얹을수록 깊이감도 쌓여갈 테고. 하지만 어느 순간 멈춰야 하는 작업이기도 하다. 무게 때문이다. 아득한 공간에만 욕심을 내느라 정작 너무 무거워 벽에는 걸 수조차 없는 작품을 만들 수도 있단 뜻이다. 적절한 ‘선 긋기’는 사람 사는 일에만 필요한 게 아니었다. 전시는 17일까지.

|

![여수산단은 좀비 상태...못살리면 한국 산업 무너진다[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031201409t.jpg)

![가정집서 나온 백골 시신...'엽기 부부' 손에 죽은 20대였다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031300001t.jpg)