|

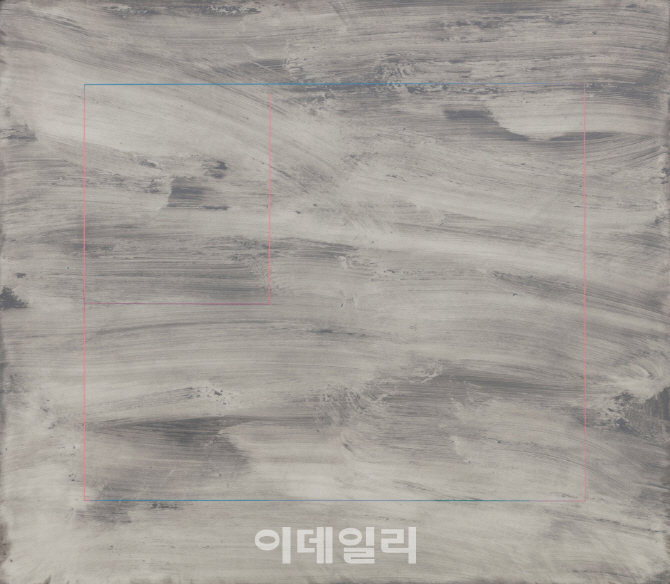

[이데일리 오현주 문화전문기자] 반질한 화폭에 큰 붓이 길을 냈나 보다. 문지른 듯도 보이고 지워낸 듯도 보인다. 얼룩인가 하기엔 뭔가 아쉽다. 그래, 차라리 흔적이라 해두자. 단단하고 매끈한 판을 채워낸 휘몰이. 그런데 여기에 눈길을 잡는 게 하나 더 있다. 마음을 열고 다가설수록 진해지는 얇고 가는 선. 때론 가로로, 때론 세로로, 그것들도 아니라면 사선으로. 의미가 정확하지 않은 원색의 홈이 면을 가르고 있다.

작가 이기영(54·이화여대 교수)은 그린다. 또 지운다. 기본은 한지작업이고, 바탕은 먹작업이다. 화판 위에 한지를 붙이고 엷게 석회가루를 뿌려 말린 화면. 그 위를 먹 품은 붓이 또 손이 이리저리 오간다. 그런데 힘들여 오가며 만든 흔적을 그는 지우고 또 닦아낸다. 그러다가 또 칠하고, 지우고 닦아내고. 그 과정에서 형상이 만들어졌던 때도 있다. 그것을 그는 ‘먹꽃’이라 불렀다. 굳이 형체를 드러내려 애쓰지 않는 반추상의 장중한 검은 꽃. 그런데 이번에는 아닌 듯하다. 한지에 채 스미지 못하고 말라버린 먹 자국에선 꽃은커녕 빨려들 듯한 어둠만이 흥건하다.

△오래전 작업 지워내며 응축한 공허함 흔적

서울 종로구 송현동 이화익갤러리. ‘이기영 개인전’은 극심한 무게감을 실어낸 흑과 백의 추상화면이 채우고 있다. 꽃이 아니라면 나무라도 바람이라도 뭔가 형체를 남기려 했던 예전의 흔적이 사라진 탓인가. 형체를 없앤 것뿐만이 아니다. 지우기에 더 몰입했다는 거다. 대신 발라낸 건 ‘공허함’이란다. 뭔가 없어져 생기는 공허감도 흔적은 남기는 법이니까.

|

솔직히 의도한 감정상태다. 이 작가는 “무엇으로 우리가 사는가”에 대한 의미를 끌어내 보려 했다고 말한다. “방식은 예전 작품을 지우는 것이었다. 공허함에 빠지는 상황에 이르러 보려 했다.” 쉽게 말하면 일부러 공허함을 찾으려 했다는 거다. “혹시 내 오래전 작업을 지우면 공허해지지 않을까.” 그래서 ‘박박’ 지워냈단다. 물을 뿌리고 손으로 천으로 휘휘 저어 지워냈단다. 공허를 표현하자고 작정한 것은 아닌 듯하다. 그저 그런 상태에 빠져보려 했다는 얘기다. “오랜 세월 연구한다고 했는데 도대체 그게 의미하는 것이 뭔지도 모르겠고. 옛 작업이 부끄러워 덧칠하고 지우고.”

누구는 채우지 못해 안달이라는데, 그는 되레 지우지 못해 안달이었던 셈. 감정이입이 되니 표현이 쉬워졌다고도 했다. “먹먹하고 답답해지더라.” 맞다. 성공했다. 지워보니 실제로 공허해졌단 얘기다. 이번 전시에 내놓은 신작 20여점 중 절반 이상은 공허함 위에 다시 올린 또 다른 흔적이다.

△먹 엉킨 판에 얇고 가는 색선 조화

한 줄기 희망이라면 얇고 가느다란 선이다. 힌트는 작품명이다. ‘새겼다, 팠다’란 뜻의 ‘카브드’(carved)를 작품명으로 삼았으니. 뒤따르는 숫자는 그림에 그은 그 선의 길이다. 밀리미터(㎜) 단위로 재서 붙였다. 그렇게 길게는 ‘카브드 1762’(2018)부터 짧게는 ‘카브드 308’까지 작가는 지워낸 흔적에 새로운 이름을 부여했다. 선 만들기 과정은 또 이렇다. 먹이 뒤엉킨 판에 예리한 도구로 가는 선을 그어 파낸 뒤 그 안에 물감을 채우는 방식. 그냥 쓱 그어 만든 선이 아닌 메워서 만든 선, 일종의 ‘상감기법’이다. “컬러를 고심해서 골라 채우는데. 싹 깎아내고 라인이 뜨면서 두 번째로 공허해진다.”

|

이 작가 작품의 또 다른 특징이라면 굳이 위아래 가로세로를 구분하지 않는다는 거다. 어찌 걸어도 양해가 된다는 소리다. 예민한 감각이 겉으로 삐져나올 듯 날카로운 작가가 “상관없다”고 허락한다. 그러니 하나만 이해하면 된다. 작가의 심정 말이다. 작품에 그은 세로선이 긴장감이라면 가로선은 편안함이다. 얼마나 그의 상태에 동화해갈 수 있느냐로 선택할, 결국 보는 이에게 던진 과제라고 할까.

동양화의 뿌리는 건드리지 않되 현대적인 세련미를 얹은 형상. 밤새 지우기로 몸부림치고 났더니 아침에 괜찮은 작품이 보이더라니. 공허보다 더 지독한 역설이 아닌가. 전시는 29일까지다.

|

![“덩치 큰 남성 지나갈 땐”…아파트 불 지른 뒤 주민 ‘칼부림' 악몽[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031000001t.jpg)