|

[이데일리 오현주 문화전문기자] “이게 무슨 예술이야?” 1917년 미국 뉴욕 미술계가 거세게 동요하고 있었다. ‘작품 같지도 않은 작품’ 한 점 때문이다. 미국독립예술가협회가 연 첫 전시 ‘앙데팡당’ 전에 나선 ‘샘’(Fontaine)이란 작품이 말썽이었다. 온갖 혹평도 모자라 당장 전시품 리스트에서 빼버려야 한다는 맹비난이 들끓었다. 도대체 어떤 작품이기에 이 난리인가.

남성용 소변기였다. 동네 철물점에서 구입했다는 그것. 뒤로 눕혀 서명 하나 달랑 박아낸 몰골이었다. ‘알 뮤트(R. Mutt) 1917’이라고, 이조차 작가의 본명이 아니었다. 욕실용품 제조업자의 이름이었다니. 땅에서 솟는 물이란 뜻의 ‘샘’이란 작품명도 기가 막혔다. 점잖은 미술가들의 원성을 살 만도 하지 않았겠나. 작가가 한 일이라곤 소변기를 사서 서명을 하고 작품명을 달아 전시장에 들고 간 것뿐이었으니까. 결국 ‘샘’은 출품을 예정했던 전시에서 쫓겨나는 봉변을 당한다. 협회 위원들이 ‘샘’을 놓고 벌인 투표에서 ‘예술 아님’ 판명을 받은 것이다. 단돈 6달러면 누구나 참여할 수 있던 전시, 구석자리 하나 못 얻고 밀려난 거다.

100년 전 프랑스 출신 현대미술가가 뉴욕 미술계를 발칵 뒤집어놓은 사건. 주인공은 마르셀 뒤샹(1887∼1968)이다. 뒤샹의 이 “말도 안 되는 행위!”가 세계미술사에서 중요한 변곡점이 될 줄 누구도 눈치채지 못했을 거다. 공장에서 대량생산한 기성품이란 뜻의 ‘레디메이드’ 개념을 끌어냈으니. 마침내 소변기 ‘샘’은 ‘20세기 가장 영향력 있는 미술품’으로 우뚝 서기까지 했는데. 물론 한참 뒤의 일이다.

|

뒤샹이 한국에 왔다. ‘샘’을 데리고 왔다. 국립현대미술관이 서울 종로구 삼청로 서울관에 펼친 ‘마르셀 뒤샹’ 전이다. 전시는 미국 필라델피아미술관에서 들여온 150여점과 국립현대미술관이 소장한 1점으로 꾸몄다. 회화·조각·드로잉·영상·사진·아카이브 등을 망라한다. 필라델피아미술관은 뒤샹의 작품을 세계서 가장 많이 소장하고 있다. 한국에 처음 온 ‘샘’은 1950년에 재현해 필라델피아미술관이 보관하고 있는 복제품. 1917년에 선뵀던 문제의 원작은 사라진 지 오래다.

△“예술적이지 않은 작품을 만들 수 있을까”

전시는 뒤샹의 삶과 예술을 입체적으로 소개하는 데 방점을 찍었다. 1902년 프랑스 청소년기 시절 그림에 눈 떴던 이후, 1915년 뉴욕으로 건너가 회화기법을 포기한 채 본격적으로 ‘레디메이드’에 몰입했던 과정, 1920∼1930년대 다시 파리로 돌아와 ‘에로즈 셀라비’란 여성자아를 만든 뒤 “에로스가 삶이다”란 신념으로 예술프로젝트를 진행하던 때, 1941년 다시 뉴욕으로 건너가 아방가르드 예술의 원로로 활동하던 생의 마지막까지.

|

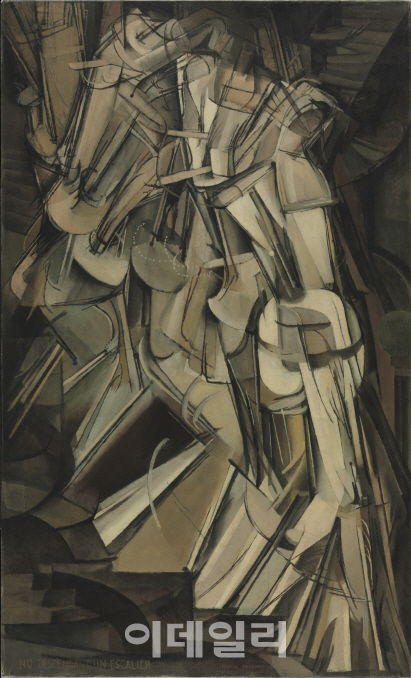

어느 시기고 뒤샹에게 단순했던 적은 없어 보인다. 출세작이자 문제작인 ‘계단을 내려오는 누드(no.2)’(1912)부터 그렇다. 프랑스 현대미술전에서 동료들에게 퇴짜를 맞고 이듬해 뉴욕 ‘아모리 쇼’로 건너가 엄청난 반향을 일으켰던 작품이다. 누드의 움직임을 기계적으로 묘사한 그림은 입체파의 추상, 기하학·수학적인 공간, 과학에서 가져온 운동감까지 살려냈다. 흔히 떠올릴 ‘누드’와는 거리가 멀다. 인물의 형체는 물론 성별조차 감춘 작품에 대고 뒤샹은 “중요한 건 대상의 움직임이야. 남성이냐 여성이냐가 아니고”를 외쳐댔으니.

과연 “예술적이지 않은 작품을 만들 수 있을까.” 뒤샹예술의 핵심은 여기에 있다. 전통·관념을 감히 무너뜨리고, 원래 사물이 있어야 할 장소를 무시했으니까. “대량생산한 기성품이어도 작가의 의도와 해석이 더해진다면 예술이 될 수 있다”는 주장으로 말이다. 전시는 그 골격을 따라 ‘샘’보다도 먼저 세상에 내놓은, 자전거 휠을 뚝 잘라 받침대에 세운 ‘자전거 바퀴’(1913·1964년 복제), 와인병 건조대를 작품으로 둔갑시킨 ‘병걸이’(1914·1961년 복제) 등을 함께 세웠다.

|

앞서 말했듯 원작 ‘샘’은 파장을 일으킨 뒤 2년 후쯤 사라졌다. 필히 버려졌거나 부숴졌을 거다. 매튜 아프론 필라델피아미술관 큐레이터는 “초기 레디메이드의 운명”이라고 말했다. 하지만 이를 아쉬워 한 건 후세뿐이었던 듯. 뒤샹 자체는 ‘희소성’에 연연하지 않았단다. ‘원본’이니 ‘가치’니 하는 미술계가 떠받드는 의미를 뒤틀어버린 거다. 실제 뒤샹은 17점의 ‘샘’을 더 만들었다. 한국에 온 ‘샘’은 그중 가장 오래된 1950년 작품. 파리 벼룩시장서 구입한 것을 뒤샹에게 들고 가 사인을 받아낸 것이다. 참다운 ‘레디메이드의 복제품’이라고 할까.

△진정한 대중을 100년 기다린 ‘소변기’

“예술가라면 진정한 대중이 나타날 때까지 50년이고 100년이고 기다릴 줄 알아야 한다. 바로 그 대중만이 내 관심사다”(1955년 인터뷰 중). 이토록 저돌적이고 파격적이던 뒤샹도 두려운 게 있었을까. 그가 남긴 어록이 대신 전한다. “내가 위험하게 생각한 건 당장 대중을 즐겁게 만드는 것이다. 주변에 모여들고 칭송하고 인정하고, 성공·명예 따위를 안겨주는 사람들.” 어찌 보면 뒤샹의 일생은 그들을 피해 다닌 여정이었던 듯하다.

|

한 가지 더 있다. 1·2차대전을 피해 파리로 뉴욕으로 떠돌던 그는 자신의 작품이 사라질 것을 염려했었나 보다. 그래서 고안한 것이 ‘여행가방 속 상자’. 유화 ‘신부’(1912), ‘샘’의 모형 등 69점을 미니어처로 만든 이른바 ‘휴대용 전시상자’인데. 1941년 에디션과 1966년 에디션 두 점이 전시에 나왔다. 그중 1941년 것은 국립현대미술관이 2005년 구매해 소장해 온 유일한 뒤샹의 작품이다.

전시가 던지는 질문 하나는 이거다. ‘100년 전 너라면 그리할 수 있었겠느냐.’ 소변기 하나 가져다 놓고 50년이고 100년이고 나를 알아볼 대중이 나타날 때를 기다릴 수 있었겠는가 말이다. 그래 예술가는커녕 그의 대중이라도 될 수 있을까. 뒤샹의 뜻일지 아닐지, 유리관 안에 귀하게 모셔둔 ‘샘’이 자꾸 말을 건다. 전시는 내년 4월 7일까지.