|

문 대행은 “피청구인과 국회 사이의 대립은 일방의 책임으로 보기 어렵다”며 “이는 민주주의 원리에 따라 해소돼야 할 정치의 문제”라고 강조했다. 이번 사태 책임 소지가 쌍방에 있고 이는 비상계엄 선포가 아닌 정치의 기본인 대화와 타협을 통해 해결했어야 한단 것이다.

헌재는 국회의 무분별한 탄핵소추 발의에 대해서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 문 대행은 “윤 전 대통령 취임 후 계엄 선포 전까지 국회는 총 22건의 탄핵소추안을 발의했다”며 “이는 국회가 탄핵제도를 정부에 대한 정치적 압박 수단으로 이용했다는 우려를 낳았다”고 지적했다.

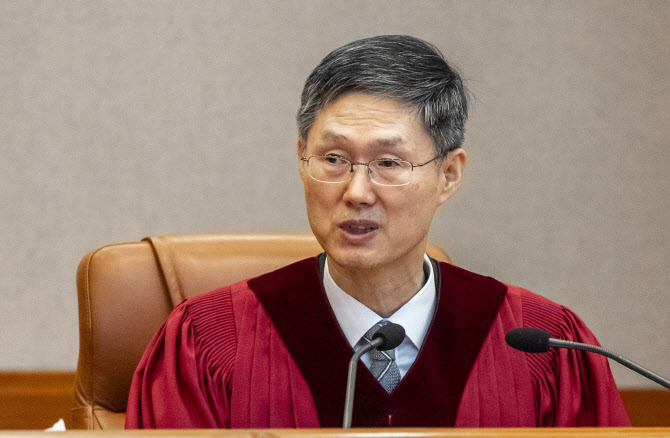

이와 관련 정형식 재판관은 별도의 보충의견에서 탄핵남발을 막을 입법이 필요하다는 의견을 내기도 했다. 정 재판관은 “다른 회기더라도 회기와 관계없이 탄핵소추 발의 횟수를 제한하는 입법이 필요하다”고 밝혔다. 현재는 ‘일사부재의 원칙’에 따라 ‘같은 회기’ 내에서 동일 사안의 재의가 금지되지만, 탄핵소추 발의에 관해선 회기와 관계없이 횟수로 제약을 둬야 한단 것이다.

헌재는 또 윤 전 대통령이 국가비상사태를 선언하게 된 배경에도 일정 부분 공감했다. 2025년 정부 주요 정책의 예산 삭감, 야당 단독의 법안 처리 등이 국정 운영에 극심한 부담을 줘 대통령이 상황을 타개하려는 강한 책임감을 느꼈을 것이라고 언급했다. 또 대통령이 국회의 권한 행사가 권력남용 또는 국정마비를 초래하는 행위로 인식한 것 역시 정치적 판단으로 존중돼야 한다고 말했다. 다만 국회의 권한 행사가 부당하더라도 평상시의 권력행사 방법으로 대처할 수 있음에도 국가긴급권을 행사한 것은 정당화될 수 없다고 밝혔다.

끝으로 문 대행은 국회에는 반성의 자세를 당부했다. 그는 “국회는 소수의견을 존중하고 정부와의 관계에서 관용과 자제를 전제로 대화와 타협을 통해 결론을 도출하도록 노력했어야 한다”고 했고 대통령에게는 “국민의 대표인 국회를 아닌 협치의 대상으로 존중했어야 한다”고 덧붙였다.

한편 이번 탄핵심판에서는 증거법칙에 대한 재판관들의 견해차도 드러났다. 이미선·김형두 재판관은 형사소송법상 전문법칙을 탄핵심판에 완화해 적용할 수 있다는 의견을 제시한 반면 김복형·조한창 재판관은 보다 엄격한 적용이 필요하다고 주장했다. 헌법재판소법 제40조 제1항은 탄핵심판에 형사소송법을 준용하도록 규정하고 있다. 이번 심판에서는 이를 완화해 적용했지만 이 때문에 수사기관에 제출된 증거 등을 탄핵심판에서 사용할 수 있는지를 두고 논란을 빚기도 했다.

![아들집 좀 갔다고 며느리가 연락차단, 이혼사유 될까요?[양친소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25041200276t.jpg)