|

|

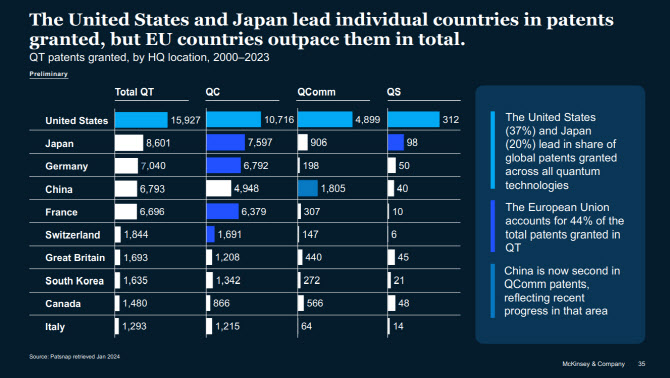

미국에 이어 일본(8601건), 독일(7040건), 중국(6793건), 프랑스(6696건) 순으로 특허 등록 수가 많았다. 스위스(1844건)와 영국(1693건)이 그 뒤를 이었다. 한국은 전체 양자기술 특허의 3% 정도에 그쳤다. 양자컴퓨팅과 양자통신, 양자센싱 등 3개 분야 기술 특허를 합한 수치다.

출원 건수 기준으로 봐도 한국은 뒤처진 상황이다. 한국의 양자기술 특허 출원 건수는 총 2371건으로 세계 8위에 머물렀다. 1위와 2위는 각각 미국(3만99건)과 중국(2만8593건)이 이름을 올렸다. 특히 중국은 최근 양자통신 분야에서 급격한 성과를 내며 특허 출원이 증가세다.

|

양자기술을 선도하는 주요 국가들에 비해 한국 정부의 투자 예산도 적은 편에 속한다. 한국은 2035년까지 약 2.3조원(23억 달러)를 투입해 양자기술 선도국 진입을 목표로 하고 있다. 그러나 이는 중국(150억달러), 유럽연합(EU, 100억달러), 영국(43억달러), 미국(38억달러) 등 주요국과 비교하면 상대적으로 낮은 수준이다. 다만 일본(18억달러), 프랑스(13억달러)보다는 많은 편으로, 글로벌 기준으로는 중간 수준의 투자국으로 분류된다.

전문가들은 한국이 정책적 목표는 분명하나 양자기술의 산업화와 글로벌 경쟁력 확보를 위한 토대가 아직 부족하다고 지적한다.

김재완 고등과학원(KIAS) 양자정보과학 교수는 “한국은 디지털 기술 강국이라는 자부심에 안주한 채, 제2차 양자혁명이라 불리는 양자 정보기술 진입이 지나치게 늦었다”며 “미국·유럽이 이미 1990년대부터 기업 중심의 투자를 본격화한 반면, 한국은 산업계의 참여도나 정책 집행이 뒤처져 있다”고 말했다. 그는 “핀란드처럼 전자업계 인력을 양자기술 인력으로 전환할 수 있다면, 한국도 상당한 저력을 발휘할 수 있지만 대기업의 의지가 따라주지 않고 있다”고 강조했다.

양자기술 연구 현장에 있는 연구자도 비슷하게 진단했다. 이용호 한국표준과학연구원(KRISS) 초전도양자컴퓨팅시스템연구단장은 “한국은 기술개발 역사(노하우), 인력, 예산, 인프라 면에서 부족한 점이 많다”면서 “그나마도 한정된 예산이 ‘선택과 집중’ 없이 지자체별·기관별로 분산되어 투자의 효과가 낮은 현실이 문제”라고 지적했다. 그는 “미국처럼 전방위로 투자하기엔 자원이 부족한 한국은 유럽의 강소국 모델처럼 특정 연구기관(연구소, 대학, 기업) 혹은 지역별로 특정 기술분야에 집중해서 투자하고, 연구기관 및 지역별로 차별성을 갖도록 하여 전국적으로는 필요한 기술분야를 다 커버하면서, 각각의 연구기관과 지역이 세계적인 경쟁력을 갖는 규모가 되도록 연구개발 역량을 키워야 성과를 제대로 낼 수 있다”고 조언했다.

한편, 오는 14일은 ‘세계 양자의 날’(World Quantum Day)이다. 전 세계 65개국의 양자 과학자들이 2021년 제정한 이 날은 양자 과학과 기술의 중요성을 알리기 위한 취지로 만들어졌다. 특히 올해는 양자역학 탄생 100주년으로, 유엔은 이를 기념해 2025년을 ‘세계 양자과학기술의 해’(IYQ)로 지정했다.