|

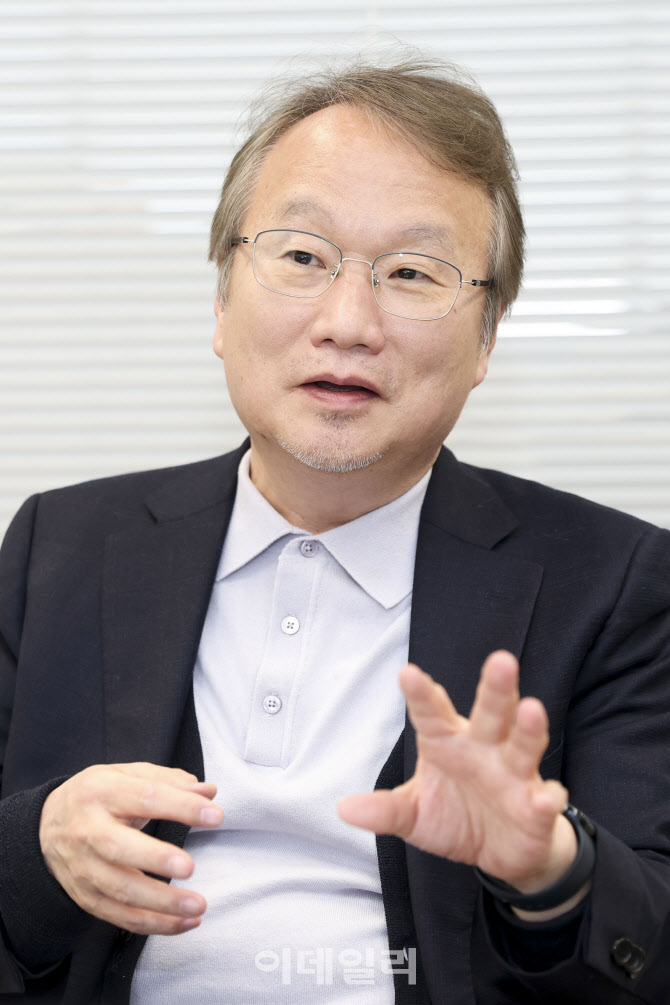

그는 지난 5년 6개월 가량 한국로봇융합연구원(KIRO)을 이끌며 신기술 개발 뿐만 아니라 수중건설로봇, 배관로봇, 농업로봇, 재난안전로봇, 방역로봇 등 다양한 로봇을 개발하는 데 기여했다.

여 대표는 최근 피지컬 AI가 화두에 오르면서 로봇 산업이 각광받는 현실을 반기면서도 “모두가 휴머노이드에 매달릴 필요는 없다”는 점을 거듭 강조했다. 그는 이미 다른 나라가 주도하고 있는 분야에 뛰어들 것이 아니라 한국이 기존에 잘 해오던 것들에 로봇 기술을 접목해 경쟁력을 높여야 한다고 주장했다.

◇韓, 로봇개발 뒤처져…휴머노이드는 1세대 머물러

한국은 세계 5대 산업로봇 시장중 한 곳이지만 로봇 개발 수준은 미국이나 중국 등에 뒤처진 게 사실이다. 1990년대 초반까지 삼성중공업(010140)이나 LG전자(066570) 같은 대기업들이 로봇 투자에 나섰지만 성과를 보지 못한 채 중단한데다 관련 스타트업들은 수익을 내지 못해 생태계 형성이 되지 못해서다. 한국의 로봇 밀도가 2022년 기준 세계 1위 수준인 1012대에 달한다는 점을 고려하면 모순적이다.

한국이 로봇에 관심을 두지 않는 동안 일본은 세계 1위 로봇 수출국의 지위를 유지했고, 중국은 ‘중국제조 2025’ 계획 등을 통해 국가가 대대적으로 육성에 나서며 로봇 강국의 지위에 올랐다.

국제로봇연맹(IFR)이 발표한 ‘월드 로보틱스 2024’ 보고서에 따르면 중국의 산업용 로봇 신규 판매대수(2023년 기준)는 27만 6288대로, 세계 산업용 로봇 판매량의 51%를 차지했다. 중국 산업용 로봇의 최근 5년간 연평균 성장률은 22%였다.

특히 휴머노이드 로봇 시장을 놓고 볼 때 미국의 AI 휴머노이드 로봇이 2세대 혹은 3세대 제품 개발 수준인 데 반해 한국은 1세대에서 곧장 3세대로 진입해야 하는 상태다. 미국 기업들이 AI가 더해진 휴머노이드 개발을 서두르는 동안 한국은 지난 1995년 레인보우로보틱스(277810) 창업자인 오준호 한국과학기술원(KAIST) 명예교수가 만든 ‘휴보’가 미국 국방부 산하 방위고등연구계획국(DARPA) 개최 로봇 경진대회에서 우승한 뒤 정체돼 있다.

여 대표는 이같은 맥락에서 한국까지 휴머노이드 개발에 뛰어들 필요는 없다고 지적했다. 그는 “우리가 미국처럼 대규모 투자를 하기 어렵다는 점도 있지만, 휴머노이드 자체를 개발해서 유용하게 쓸 수 있을지에 대해서는 연구자들도 회의적”이라며 “휴머노이드보다는 민간투자가 어려운 AI 신경망 모델이나 VLA 같은 AI 기술 개발 투자를 늘려야 한다”고 강조했다. 이어 “전략을 세우는 데 과도한 에너지를 쏟지 말고 세부 실행과 운영 계획에도 신경써야한다”고 덧붙였다.

|

여 대표는 한국이 경쟁력을 갖기 위해서는 국제 경쟁력이 있거나 혹은 확실한 영역을 확보한 국내 산업에 접목될 수 있는 로봇을 개발해야 한다고 조언했다.

반도체나 조선, 철강, 디스플레이, 이차전지, 농업 등에 로봇을 접목한다며 해당 분야에서만큼은 세계적으로 독보적인 입지를 다질 수 있을 것이란 설명이다. 여 대표는 재활로봇이나 수중건설로봇, 우주로봇 등 특수목적 로봇도 눈여겨봐야 하는 시장으로 꼽았다.

그는 “한국은 상업용 로봇 중에서도 협동로봇에 상당한 기술력을 갖고 있다”며 “레인보우로보틱스(277810)나 뉴로메카(348340), 두산로보틱스 등도 모두 협동로봇에 열중하고 있다. 대동로보틱스도 올 상반기에 (결과물을) 보여주게 될 것”이라고 자신했다.

이같은 측면에서 여 대표는 최근 정부가 제조산업 공정 AI 접목 확대 프로젝트에 나선 데 주목했다. 산업통상자원부는 2027년까지 AI 자율제조 분야 선도 프로젝트 200개를 선정하고, 연구·개발(R&D)과 디자인, 유통, 에너지, 공급망, 안전 등 제조지원 프로젝트를 추진하기로 한 바 있다. 여 대표는 “우리나라가 여러 제조 분야에 실력이 있으므로 관련 데이터들이 AI로 연결된다면 AI 자율제조 분야에서는 앞장설 수 있을 것”이라고 말했다.

삼성전자(005930)를 비롯해 현대, 한화, 두산, 유진 등 대기업들이 다시 로봇 개발에 나서고 있고 원천기술을 가진 스타트업 창업이 이어지고 있는 점도 긍정적이다.

여 대표는 “정부의 투자로 수술로봇과 웨어러블 로봇 등 여러 분야의 세계 로봇 경진대회에서 한국이 1위를 한 경험이 있다”며 “그 결과 우수 연구 인력들은 육성돼 있다”고 평가했다. 그는 “이들이 지난 몇 년간 첨단 연구를 통해 확보한 원천기술을 기반으로 스타트업을 설립했다”며 “지난해 7개 로봇기업이 상장했다는 점은 어느 정도 기술력과 가능성을 인정받은 것”이라고 강조했다.

●여준구 대동로보틱스 대표는

△서울대 기계설계학과 △미 오레곤주립대 기계공학 석·박사 △미 하와이주립대 기계공학과 교수 △미 국립과학재단(NSF) 동아시아태평양지역 디렉터 △한국항공대 총장 △대한민국항공회 부총재 △국가과학기술위원회 운영위원 △한국과학기술연구원(KIST) 달탐사연구사업추진단장 △KIST 로봇미디어연구소장 △미 전기전자공학자협회(IEEE) 종신석학회원 △3·4대 한국로봇융합연구원장 △대동로보틱스 대표이사

![고등학생이라더니…‘언더커버' 서강준의 폭풍 운전 차는[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25040500285t.jpg)