|

주민 반대→인허가 지연→전력망 차질 ‘악순환’

동해안~수도권 HVDC는 76개 기초지자체를 지나는 280㎞의 장거리 송전선로이다 보니 곳곳에서 주민의 반대와 지방자치단체의 비협조에 직면해 있다. 송전철탑 100여 개를 지어야 하는 횡성·홍천 지역에서도 입지 선정부터 반대 시위가 이어지며 5년이 넘게 사업이 지연됐다. 이미 계획보다 10년이 늦은 신평창변전소 건설도 여전히 실시계획 승인 절차에 머물러 있다.

이 때문에 강원 지역 발전소의 전력은 필요한 곳에 쓰이지 못하고 놀리는 상황이다. 강릉에코파워 등 민간 발전사들은 독점적 전력망 운영 공기업인 한전이 자사 발전 전력을 사주지 않아 파산 위기에 내몰렸다며 공정거래위원회에 제소하는 방안을 추진 중이다. 실제 이 지역 민간 발전소의 지난해 가동률은 20~30% 수준에 그친다.

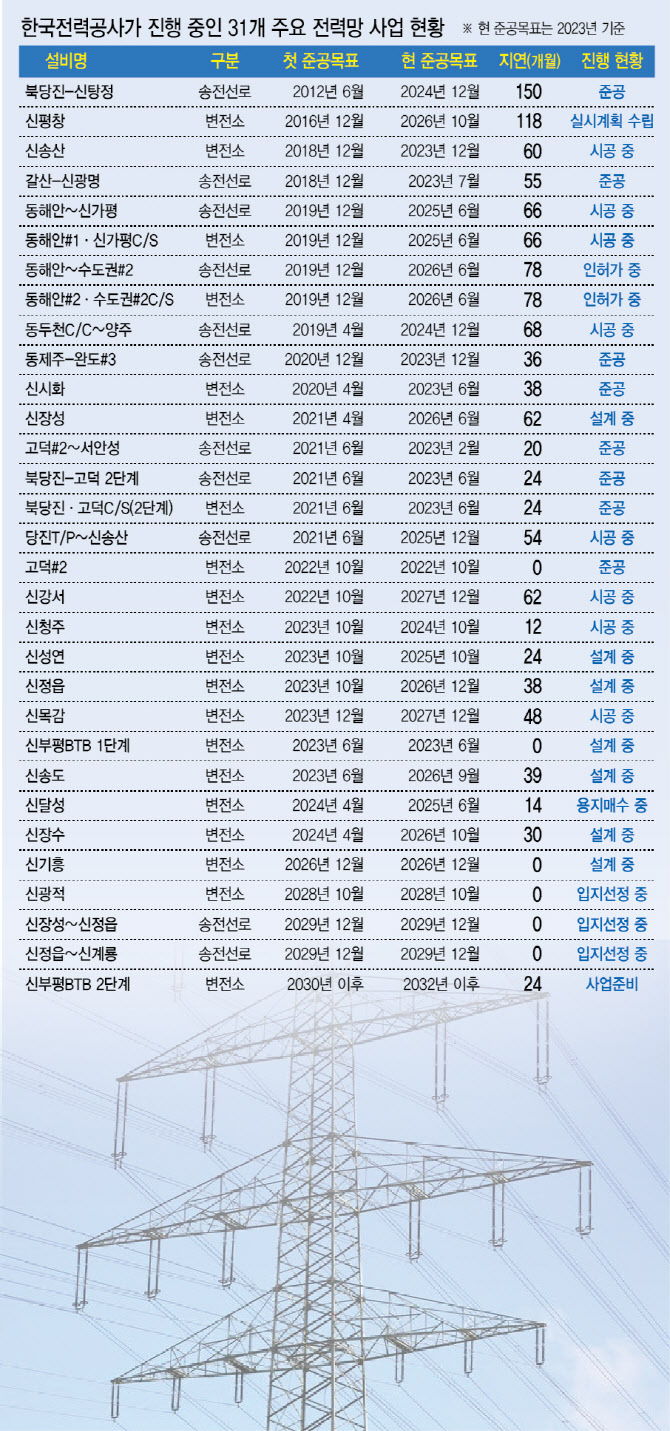

한전이 추진 중인 주요 전력망 건설 사업이 대부분 비슷한 실정이다. 현재 진행 중인 사업 31개가 평균 4년4개월 지연된 상태다. 15개는 첫 삽도 뜨지 못했다. 이달 준공한 북당진-신탕정 송전선로가 예정보다 12년 늦은 22년 만에 전력망을 연결했다는 걸 고려하면 대부분 사업의 준공 시점이 이보다 더 늦어지리라는 전망이 나온다.

발전소들의 전력이 제때, 제대로 공급되지 못하며 전력 공급에도 차질을 빚으리라는 우려가 커진다. 삼성전자와 SK하이닉스 등이 600조원 이상을 들여 조성 예정인 용인 반도체 클러스터 운영에도 영향을 미칠 가능성이 크다. 인공지능(AI)과 반도체 등 첨단산업 성장에도 걸림돌로 작용할 수 있다.

|

지속하는 전력망 사업 지연을 막고자 정부와 국회가 지난 2월 국가 기간전력망 확충 특별법을 만들어 9월 시행을 앞뒀지만, 전력망 건설 사업에 속도를 낼 수 있을지는 미지수다. 한전 대신 정부가 위원회를 구성해 주민 수용성 확보와 지자체 인허가를 맡아 전력망 사업에 속도를 내겠다는 것이 특별법의 목표지만, 정부가 나선다고 송전철탑이나 변전소와 같은 기피시설에 대한 주민 반대가 사라지는 것은 아니어서다.

이 때문에 특별법이 제 역할을 할 수 있도록 하위 시행령과 시행규칙부터 세세하게 구성해야 한다는 제언이 이어지고 있다. 현재 각 사업의 지연 원인을 분석하는 한편, 파격적인 규제 해소와 지원 보상 등을 담아야 한다는 얘기다.

가령 같은 송전선로라도 땅이나 물 밑으로 잇는 지중화 방식을 도입한다면, 지상 송전철탑과 달리 일부 절차를 생략하는 한편 전력망 공사 인허가 때 공사에 필요한 임시 작업장이나 진입도로 등 부대공사 인허가도 함께 내주는 방법으로 지역 주민과 지자체의 추가 반대를 막을 수 있다는 설명이다.

특히 전문가들은 지역 주민이 변전소를 수용할 수 있도록 충분한 지원책을 마련해야 한다고 입을 모은다. 한전이 지난해 송변전설비 주변지역 보상액을 10년 만에 18.5% 올렸지만, 주민 수용성 확보에는 여전히 부족한 수준이란 게 업계의 판단이다.

한전의 경영 정상화를 위한 노력도 전력망 문제를 해결할 방법 중 하나로 손꼽힌다. 사업을 수행하는 한전의 부채가 205조원까지 치솟으며 전력망을 제때 구축할 여력이 없다는 지적이 있기 때문이다. 한전이 2023년 수립한 제10차 장기 송변전설비계획에 따르면 전력망 확충에 2036년까지 총 56조 5000억원의 비용이 필요하다. 여기에 AI 등 전기수요 증가에 따라 올 상반기 중 수립할 제11차 계획에는 필요한 비용이 더 늘어날 전망이다.

정연제 서울과기대 에너지정책학과 교수는 “전력망을 제때 확충하는 데 필요한 것도 결국은 돈인데 한전은 당분간 매년 이자로 수조원을 지출해야 하는 상황”이라며 “정부가 전기요금 인상을 승인하든 재정을 투입하는 방식으로 한전 경영을 정상화하는 게 결과적으론 국민 부담도 줄일 수 있다”고 말했다.