|

올 한해 크레딧 시장은 이 한 줄로 요약할 수 있다. 연초부터 발행이 크게 증가했음에도 마땅한 투자처를 찾지 못한 수요가 몰리며 개별민평 또는 등급민평 대비 언더발행(채권가격 강세)에 성공하고 있다.

금융위기 이후 글로벌 시장에 풀린 막대한 유동성의 힘이 국내 뿐 아니라 주요국의 크레딧물 호황을 이끌고 있는 것이다. 하지만 최근 들어 국제통화기금(IMF)과 경제협력개발기구(OECD) 등에서 중국발 크레딧 이벤트 발생 가능성을 경고하고 나섰다. 국내에선 이미 지난해 중국 국저에너지화공집단(CERCG) 자산유동화기업어음(ABCP) 디폴트를 경험한 바 있어 중국 크레딧 시장에 대한 경계감은 여전한 상태다.

ABCP쇼크 이어 올해도 중국 금융위기 우려

국내 크레딧시장은 지난해 중국 CERCG가 발행한 1645억원(1억5000만달러) 규모 ABCP 디폴트로 한 바탕 홍역을 치렀다. 그 덕분인지 대기 중이던 대규모 중국 투자 수요는 순식간에 자취를 감췄다.

시장에서는 CERCG 디폴트를 두고 ‘예방 주사를 세게 맞았다’고 평가한다. 미중 무역분쟁이 롤러코스터를 반복하고 있어 크레딧 시장의 강세가 언제까지 이어지리라 보기도 어려운 게 사실이다. 중국 투자에 애를 먹던 금융투자업계 입장에서는 중국발(發) 리스크가 현실화한 상황에서 올해 중국 크레딧 발행이나 과잉투자를 예의주시하고 있다.

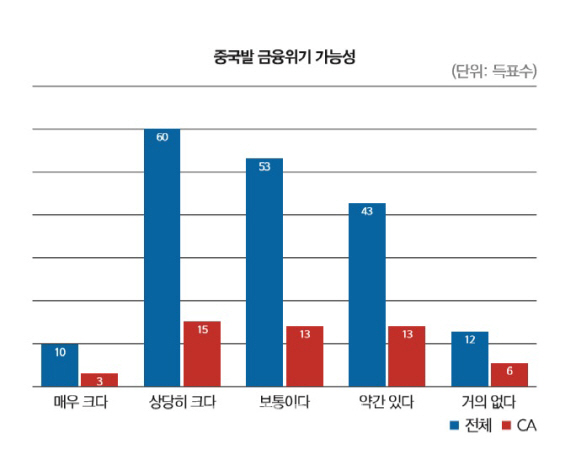

29회 신용평가전문가설문(SRE:Survey of Credit Rating by edaily)에서 ‘향후 2~3년 내 중국발 금융위기 발생 가능성’에 대해 상당히 크다는 응답이 60명(33%)으로 가장 많았다. ‘매우 높다’(10명)는 응답까지 더하면 전문가 10명 중 4명이 중국발 금융위기 가능성을 예상한 것이다.

|

한 SRE 자문위원은 “중국은 지금 디폴트 이슈가 뜨고 있다. 무역 분쟁 중인 미국과 싸우느라 힘든 상황에서 대규모 부도가 직격탄으로 올 수 있다”며 “중국 내 지역별 투자유치 경쟁이 치열해지면서 과잉투자에 대한 역효과가 어떤 방식으로든 나타날 것이다”고 말했다.

중국 은행보험감독위원회에 따르면 중국 내 상업은행이 보유한 부실채권은 지난해 말 기준 2조위안(약 337조5000억원)에 이른다. 최근 들어 중국 정부 지시 하에 은행들이 연간 1조 위안씩 부실채권을 털어내고 있지만 신규 발생 채권이 처리 속도를 웃돌며 전체 부실채권 규모는 1년에 3000억위안(51조7000억원)씩 늘어나고 있다.

부실채권의 직전 단계인 ‘요주의’ 채권도 3조4000억위안(586조원)에 이른다. 요주의 채권 대부분이 부실채권화한다는 점을 고려하면 중국 은행권이 보유한 부실채권은 5조4000억위안(931조원)에 달한다는 분석이다.

중국 정부는 리스크 관리 능력을 충분히 확보해 문제가 없다는 입장이지만 심사 기준이 선진국과 비교해 허술하다는 점을 감안하면 실제 비율은 더 심각할 것이라는 관측마저 나오고 있다.

|

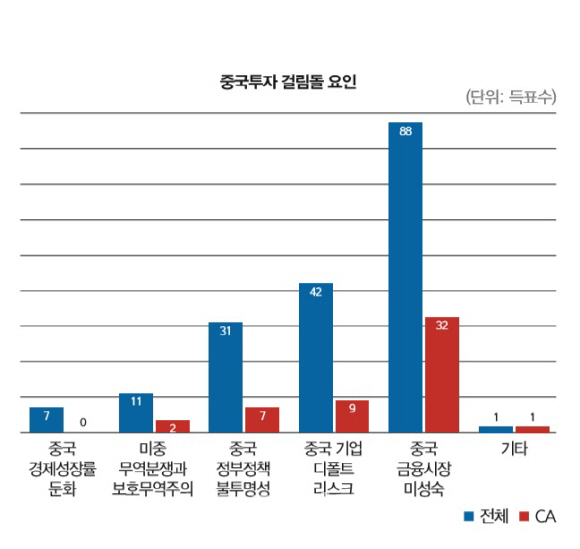

설문에 응한 시장참가자들은 ‘중국 투자를 망설이게 되는 걸림돌’에 대해 전체의 절반에 가까운 88명(48%)이 ‘금융시장 미성숙’을 꼽았다.

SRE 자문위원은 “현재로서 중국은 자본주의로 분류하기 어렵다”며 “중국도 우리나라처럼 IMF 외환위기 등 몇 차례 위기를 겪으며 자본시장이 점차 성숙해질 것”이라고 밝혔다.

이밖에 중국투자 걸림돌로 △중국기업 디폴트(42명·23%) △중국 정부정책 불투명성(31명·17.2%) △미중 무역분쟁과 보호무역주의(11명·6.1%) △중국 경제성장률 둔화(7명·3.8%) 등이 지적됐다.

지난해 중국경제는 1990년(3.9%) 이후 최저 수준인 6.6%의 성장률을 기록했다. 중국 정부의 경제구조 개선과정에서 어느 정도 불가피한 측면이 있다는 반론도 있지만 분기별 성장률이 빠른 둔화세에 접어든 것은 부인할 수 없다는 해석이다.

한 자문위원은 “중국 경제성장률이 10% 밑으로 떨어지면 힘들 것이라는 평가가 나오는데 5% 수준까지 떨어지면 실제로는 마이너스 성장으로 체감할 것”이라며 “중국 기업들의 부채 돌려막기가 더는 버틸 수 없는 상황에 봉착한다면 위기가 본격화할 수 있다”고 우려했다.

한국은행이 올해 3월 발표한 ‘미중 무역갈등 이후 중국의 경제상황 및 리스크 요인 평가’ 보고서에 따르면 중국경제 불확실성 확대로 채무부담이 과도한 기업을 중심으로 부실화 사례가 수면 위로 떠오르기 시작했다. 경기 둔화로 차입 여건이 악화한데다 자체자금 조달에 제동이 걸리면서 유동성 확보가 어려워졌다는 것이다.

여러 지표가 이를 증명하고 있다. 지난해 중국 기업의 역외 달러표시 회사채 발행규모(1689억달러)는 전년(2062억달러)대비 18.1% 감소했다. 유동성 확보가 삐걱대면서 같은 기간 회사채 지급불능(디폴트) 규모는 1206억위안(20조7900억원)으로 전년(338억 위안)대비 3.5배 넘게 증가했다.

더욱이 2014~2016년까지 급증했던 회사채 신규발행분의 만기(평균 4.2년)가 올해부터 도래하는 상황에서 회사채 부실 사례는 더 늘어날 것이란 전망이 지배적이다.

중국 채권에 달려드는 해외 자본…위기냐, 기회냐

일각에선 현 상황을 부정적으로만 해석할 필요가 없다는 의견도 있다. 부실채권이 쌓여가는 중국 시장에 해외 자본들이 투자 규모를 늘리고 있다는 점이 이를 반증하고 있다는 것이다.

실제로 블룸버그통신과 니혼게이자이 신문은 올해 4월 미국 오크트리캐피털과 론스타, 베인캐피털, 골드만삭스 등이 주도한 해외 펀드들이 중국 부실채권 매입 규모를 크게 늘리고 있다고 보도했다. 부실채권을 싼 값에 매입했다 가치가 오르면 되파는 수법을 취하기 위해서다.

한 SRE 자문위원은 “서양 자본이 중국 시장에 유입되면 정보 등을 구하는 데 있어 개선될 여지가 있다”며 “일단 인덱스에 편입될 것으로 보이는 공사채 위주로 접근할 경우 글로벌 투자 관점에도 부합하고 부담도 덜할 수 있을 것”이라고 말했다.

이 자문위원은 다만 “부실채권에 투자하는 것은 사실 수익성 측면에서만 집중한 결정일 뿐 그만큼 중국 부채 문제가 심각하다는 걸 반증하는 것이기도 하다”며 “꾸준한 관찰과 모니터링이 뒷받침돼야 한다”고 덧붙였다.

[이 기사는 이데일리가 제작한 29회 SRE(Survey of credit Rating by Edaily) 책자에 게재된 내용입니다.]

![“93세 아버지가 성폭행...때려죽였다” 진실은 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042000001t.jpg)

![차은우는 차은우…드라마 속 그의 차도 눈이 가요[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042000057t.jpg)

![구매하려면 '자소서' 쓰세요…돈 있어도 못 사는 스포츠카[이車어때]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042000097t.jpg)

![A병원 '비타민 주사 VIP' 고객들 알고 봤더니…[보온병]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042000087t.jpg)

![하루 70만 직장인 한끼 책임…현대그린푸드 구내식당 한끼는?[회사의맛]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042000104t.jpg)